Dès qu'il l’emprunta, il se sentit apaisé. Il ne doutait plus de rien, c'était sûr, le sentier le mènerait exactement là où il voulait aller, chez lui, at home. C'était une certitude, ce n'était pas la première fois, il le connaissait bien ce chemin et dans les deux sens, il n'avait plus de secret pour lui. Ce n'était plus qu'une question de temps, il lui suffisait d'avancer une jambe devant l'autre pour progresser.

Dès qu'il l’emprunta, il se sentit apaisé. Il ne doutait plus de rien, c'était sûr, le sentier le mènerait exactement là où il voulait aller, chez lui, at home. C'était une certitude, ce n'était pas la première fois, il le connaissait bien ce chemin et dans les deux sens, il n'avait plus de secret pour lui. Ce n'était plus qu'une question de temps, il lui suffisait d'avancer une jambe devant l'autre pour progresser.

Ce trajet, il aurait pu le faire les yeux fermés, je dis « presque », car la pluralité nombrable, au sujet de ses yeux, n'était plus de circonstance. Depuis très peu, il fallait parler d'eux au singulier, plus simplement il fallait dire son œil.

Il revenait de la ville, il y avait passé la journée. Le soleil s’attelait à poursuivre sa lente chute, et lui poursuivait son ascension, ils allaient se croiser. «Quand je serai rendu tout en haut, le soleil sera vomi tout en bas» pensait-il, tout en souriant devant le niveau de ces propos, le sentier l’inspirait. Il était de bonne humeur, c’était l’été et après tout, cette journée s'était bien passée, il n'avait perdu que deux doigts et un œil.

Dans la matinée, il passa du temps dans un bar près du port où il avait ses habitudes. Il était ainsi, coudes appuyés au comptoir, il survolait le quotidien local ; dans le miroir mural, son regard fut interpellé par les clignotements colorés du «flipper». L’envie d'aller glisser une pièce dans sa fente lui traversa l’esprit. Il finit sa bière et se jeta à l'abordage de l'engin.

La partie ne dura pas longtemps, il projeta la bille en acier le plus fortement possible, elle abattit une cible côté gauche, 10 000 points, revint sur la droite, s'immobilisa un instant dans un orifice avant d'en être éjectée, 30 000 points, vers une seconde cible, cela faisait 40 030 points. C'étaient les derniers, il n'en ferait pas davantage. La bille en avait décidé autrement, elle épousa une trajectoire rectiligne qui la mena directement entre les deux flippers.Quand elle arriva à leur portée, l’homme pressa sur le flipper de droite, il entendit alors un craquement sec au niveau de la main. La bille, légèrement déviée, se dirigea vers le flipper gauche, il appuya prestement sur ce dernier afin de tenter la «fourchette» salvatrice, un autre craquement, identique au premier, se fit entendre. À peine effleurée, la bille finit sa course dans le ventre de la machine.

Il regarda ses mains, elles n'avaient plus que quatre doigts chacune. Les deux majeurs se trouvaient au sol. Il s'accroupit, ramassa celui de la main gauche, qui portait une alliance et le mit dans sa poche. Il tira un coup de pied au second afin de le faire disparaître de sa vue. Il donna aussi un coup de pied à la machine qui se vengeât d’un «Tilt» rageur. Le chiffre 30 fit alors son apparition dans un petit rectangle, indiquant au joueur qu'il avait gagné une partie gratuite à la loterie, la garce !

Après cet épisode, il avait rejoint le comptoir. Il sirotait une seconde bière en réfléchissant à ce qui venait de se passer. Le processus s’était mis en marche, son tour était venu…

Un type à l'air éméché fit son entrée, il vint s'installer à côté de lui. Il commanda une pression qu'il but d'un trait. Il plongea les mains dans ses poches à la recherche d'un peu de monnaie afin de payer sa boisson. Ses poches étaient vides, il les triturait dans tous les sens, il avait l'air réellement étonné de ne rien en ressortir. Il était sincèrement désolé.

Le patron aussi était désolé, son sourire s'était évaporé, ses fines lèvres frémissaient, son regard ne distillait plus aucune compassion pour l'espèce humaine, surtout quand celle-ci s'avérait incapable de régler ses consommations. L'homme au doigt dans la poche se décida à intervenir, il paya le demi du buveur désargenté et lui en offrit un deuxième. Rassuré, ému jusqu'aux larmes, le patron les servit.

«Cela aurait dû s'arrêter là…» pensait-il, en progressant sur le sentier ? Il se tâtait machinalement la poche pour vérifier que le doigt y était toujours.

Hélas, l'autre type avait voulu lui prouver sa reconnaissance. Il lui administra une tape amicale et virile sur l'épaule, une coutume de là d’où il venait, sans doute. Peu aidé par l'alcool, il fit une mauvaise évaluation de la distance, la main atterrit derrière la nuque. Sous le choc, l’œil était tombé dans le verre de bière. Il avait fallu le récupérer avec deux doigts, mais sans l’index, c’était difficile. Finalement, le patron lui avait tendu une petite cuillère.

Tout cela s’était passé en public, très dur à supporter.

Il s’éloignait du bar, de ce lieu de perdition, il n’irait plus en ville. Il marchait, bercé par le chant strident des cigales, il aimait les cigales. Il savait quelque chose d'étonnant au sujet de ces gros insectes, il l'avait lu dans un épais dictionnaire. Les cigales sont des suceuses, des suceuses de sève.

Même, que ça l'avait fait drôlement fantasmer. Durant une période, il avait méticuleusement quadrillé le bois dans le fol espoir d'en trouver une plus grosse que la moyenne, cela à des fins personnelles.

«Les abeilles ont bien une reine, elle est énorme par rapport à ses sujets. Idem pour d'autres insectes. Alors pourquoi la nature, qui fait si bien les choses, n'aurait pas fait de même pour les cigales ?» voilà ce qu’il pensait.

Dans ce cas, la nature avait-elle bâclé ? Il n'avait rien trouvé. Pourtant, lors d'une de ses virées en ville, il avait subi un grand choc. Accrochée à la vitrine d'un artisan en céramique, il avait vu de ses yeux, la reine des cigales ; elle faisait bien trente centimètres de long. Tout excité, il était entré dans la boutique pour demander à l'artiste l'adresse du modèle. Poliment, mais fermement, il avait été éconduit. Un sale égoïste cet artiste, il voulait la garder pour lui tout seul. Enfin, il ne jugeait pas, sans doute aurait-il agi de même. Il avait continué sa quête jusqu’au jour où il avait rencontré sa compagne.

Absorbé par ses pensées, comme l'encre peut l'être par le buvard et, ayant de surcroît abandonné la moitié de sa vision dans une chope, il ne fut pas en mesure d'éviter un caillou, là, au milieu du chemin. C'est donc tout naturellement que son pied droit vint le heurter. La collision fit une victime, aurait pu consigner un brigadier de Gendarmerie créatif rédigeant son rapport. Pour le pied, l'aventure était terminée, il s'était désagrégé dans la chaussure. L'ensemble fut abandonné sur place.

Il fit quelques mètres à cloche-pied et ramassa une branche qu’il tailla avec son Opinel. Il s’en servit de canne. Il se maudissait pour son coupable manque d'attention. Deux doigts, un œil, un pied, il sentait sa bonne humeur s'effriter.

Dorénavant, sa progression était pénible. Il devait user de son autre pied avec précaution, il était hors de question de le perdre, ça suffisait pour la journée. Il avait du mal à s'imaginer finir la côte en rampant. Ramper ce n'était pas dans ses habitudes, plutôt attendre la mort à l'instant, sur un seul appui ; une simple question d’amour propre, «J’ai de l’orgueil, alors ?»

«Orgueil», le mot se mit à résonner dans sa tête. Un effet d'écho, «gueil… gueil… gueil…». Sa boîte crânienne faisait office de caisse de résonance. Ce n'était pas normal. Il cessa de penser à son orgueil, un bourdonnement pénible avait pris la place. Ce bourdonnement, ce n’était pas la première fois qu’il lui gâchait son audition.

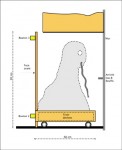

La décompression ! C'était donc... la décompression ! Ça s'était déjà produit dans le temps. Il en avait parlé à son généraliste, qui lui avait alors demandé si la côte qu'il empruntait avait une forte déclinaison. Notre homme l'avait prié d'être plus clair, d'employer des mots très simples. Le docteur avait griffonné un croquis, un trait droit oblique, une croix qui représentait le marcheur, deux flèches, ses mouvements et c'était devenu limpide. Explication, arrivées à une certaine altitude, ses oreilles se bouchaient.

Se remémorant un précieux conseil recueilli lors de cette consultation, il pinça ses narines entre deux doigts, serra ses lèvres et souffla puissamment. Hélas, ce geste si anodin pour la majorité d'entre nous — et qui débouche les oreilles, normalement — eut une conséquence surprenante pour lui. Sous la pression, le nez et les doigts qui l’enserraient, furent projetés à une quinzaine de mètres au-devant leur propriétaire. Ils tombèrent devant l'entrée du terrier d'un rongeur qui les saisit prestement et les fit disparaître dans son trou.

Notre homme devint subitement songeur. Il s'était dépensé sans compter durant cette journée, s'éparpillant même et, inéluctablement, l'heure de faire les comptes était arrivée, elle était là.

Peut-être n'avait-il plus assez de doigts pour faire le total ? Il s’arrêta afin de mieux se concentrer et il se lança. Deux doigts, un œil, un pied, encore deux doigts plus un nez, cela faisait six. Mais que nenni, rectifia-t-il aussitôt, ça faisait bel et bien sept, il avait omis juste un doigt. Ouf, son cerveau était toujours entier et en bonne place.

Faire une addition mentalement, c'était un challenge pour lui, mais il avait de la chance, il n'y avait pas de virgule. C'est vrai, il n'était pas malin. Enfant, quand il traînait dans les jambes de ses parents, on lui demandait d'aller faire pisser les poules, pauvre gosse, il s’exécutait. Que de temps perdu. Dans tous les domaines, il avait pris du retard.

Ceci résumé, sans son nez, au rayon look le résultat était hallucinant ; heureusement, il était seul.

Plus grave que ces banales considérations esthétiques, il avait perdu l’ouïe. Il porta les auriculaires dans chacune de ses oreilles et leur fit effectuer un mouvement rotatif dans l'ultime espoir de déboucher ce qui pouvait l'être.

Pour ces deux-là, ce fut la fin d'une vie remplie de bons et loyaux services, ils restèrent plantés dans les orifices visés.

Finalement, il arriva devant la maison. Désirant épargner le peu de main qui lui restait, il ouvrit la porte à l’aide de son postérieur. Elle donnait dans la cuisine. Il alla directement vers une étagère en bois blanc sur laquelle était posé, entre autres objets, un récipient cylindrique de marque Tupperware. De transparence limitée, il était rempli d'un liquide à la couleur incertaine, tirant sur le jaunâtre.

Dans le premier, baignaient une oreille et une bouche, il prit la dernière à l’aide d’une pince en bois, l'embrassa tendrement et la reposa dans le bocal. Puis, portant délicatement, entre deux doigts, l'oreille à hauteur de sa bouche, il murmura : «Bonjour ma tendre, ma douce amie…» puis il poursuivit en chuchotant, racontant dans les moindres détails ce qu'il avait fait de sa journée.

Cela lui prit du temps, la nuit était tombée quand il remit l'oreille à sa place. S'apercevant qu'il ne l'avait pas encore fait, il referma la porte d'entrée. Brusquement, il se tapa le front, sans aucune violence, avec la paume de la main ; geste signifiant pour lui : «J'ai oublié quelque chose!», il fouilla dans sa poche, récupéra l’œil et le doigt. Il les déposa, avec délicatesse, dans le second récipient... le sien.FIN

Lucien avait déjà vu des statues de chien, peintes de couleurs vives, enduites d’un vernis brillant et avec un trou au milieu du crâne, pour y déposer les parapluies. Il en avait déjà vu chez des clients, dans des bistrots, mais jamais de ce genre, tout en plâtre, avec un tube en plastique transparent, d’un diamètre de quinze millimètres, qui sortait de la bouche et pendait dans le vide, sur vingt centimètres environ.

Lucien avait déjà vu des statues de chien, peintes de couleurs vives, enduites d’un vernis brillant et avec un trou au milieu du crâne, pour y déposer les parapluies. Il en avait déjà vu chez des clients, dans des bistrots, mais jamais de ce genre, tout en plâtre, avec un tube en plastique transparent, d’un diamètre de quinze millimètres, qui sortait de la bouche et pendait dans le vide, sur vingt centimètres environ.

Deux reproductions de paysage campagnard, un dessin d’enfant représentant un chien blanc et un portrait de Brigitte Bardot (époque amie de bêtes) étaient accrochés solidement — une vis à chaque coin des cadres — à leur paroi respective. Il n’avait jamais vu de telle fixation jusque-là, pour des tableaux.

Deux reproductions de paysage campagnard, un dessin d’enfant représentant un chien blanc et un portrait de Brigitte Bardot (époque amie de bêtes) étaient accrochés solidement — une vis à chaque coin des cadres — à leur paroi respective. Il n’avait jamais vu de telle fixation jusque-là, pour des tableaux.

Comme tous les samedis, Steiner était aux commandes de son planeur ; il flottait, il glissait sur l’air. Cette sensation, à nulle autre pareille, lui procurait le même plaisir que celui que devait apporter la dope au toxico, il en était persuadé — bien qu’il ne se soit jamais drogué — ou bien la vague au surfeur, bien qu’il n’ait aucune estime pour les premiers et les seconds ; des nuisibles, des profiteurs.

Comme tous les samedis, Steiner était aux commandes de son planeur ; il flottait, il glissait sur l’air. Cette sensation, à nulle autre pareille, lui procurait le même plaisir que celui que devait apporter la dope au toxico, il en était persuadé — bien qu’il ne se soit jamais drogué — ou bien la vague au surfeur, bien qu’il n’ait aucune estime pour les premiers et les seconds ; des nuisibles, des profiteurs. La lettre était adressée à «Monsieur le Maire», elle assurait que «son village avait été choisi parmi beaucoup d'autres, pour son authenticité, sa lumière…».

La lettre était adressée à «Monsieur le Maire», elle assurait que «son village avait été choisi parmi beaucoup d'autres, pour son authenticité, sa lumière…».