Lucien avait les boules, fallait qu’il travaille ce samedi matin. Sale temps pour la grasse matinée qu’il s’était promis. Tout à fait imprévisible le vendredi soir à 20h30, heure à laquelle il s’était rendu chez des amis dans le dessein de fêter copieusement un anniversaire. La fête avait duré la nuit et il était rentré vers 6h30.

De retour chez lui, il n’avait pas pu résister à la tentation d’écouter le message confié à son répondeur, le voyant rouge clignotait ; il espérait des nouvelles de Serge, mais ce n’était que son patron qui l’avait appelé dans la soirée, après son départ. Suite à son écoute, il constata tristement qu’il ne lui restait que deux heures, pour prendre une douche, enfiler la salopette aux couleurs du magasin, avaler un bol de café noir et se rendre au local.

Il devait être huit heures trente quand il souleva le rideau de fer, le client attendait le paquet avant dix heures, c’était impératif et le mot du patron l’était aussi :

Livrer ce frigo avant dix heures,impérativement!

Souhait du client et le client est roi,

il nous fait vivre!

Merci, à lundi.

L’appareil était scotché sous le mot. Un frigo ridiculement petit, un modèle encastrable, tel qu’on en voit essentiellement dans les bureaux de patron ou dans les camping-cars.

Je gâche ma matinée pour un patron de merde qui aurait pu tout aussi bien repartir avec son achat, mais qui préfère emmerder l’ouvrier durant son jour de repos, résuma Lucien. Avant d’opter pour une négociation rapide avec ses convictions prolétariennes, à la vue des trois billets de 20 euros posés sur le bon de livraison.

***

Il avait 38 ans et faisait ce boulot depuis cinq ans. La vie n’étant qu’une succession ininterrompue de circonstances, l’une d’entre elles l’avait conduit dans cette direction, chauffeur livreur en électroménager ; les autres, il ne s’en souciait plus. Au départ, il comptait faire ce boulot durant quelques mois, puis la crise l’avait poussé à s’accrocher à son volant, le salaire était correct et le travail peu épuisant pour ses neurones, lui convenait tout à fait.

De plus, il avait eu de la chance avec ses deux premiers coéquipiers. Paul avait passé dix-huit mois à ces côtés, dans la cabine de ce camion jaune et vert appartenant à la grande chaîne de magasins de meubles et d’électroménager, bien implantée au niveau national.

C’était un spécialiste des grosses blagues bien épaisses, ils rigolaient tout en travaillant. Ils partageaient, le soir même, les pourboires de la journée : enfin, ce qui restait de l’apéro du midi. La division s’effectuait toujours sur le comptoir du bistrot le plus proche du dépôt. On peut dire que le patron du bar était au pourcentage aussi, avec ses additions.

Il fit équipe avec Serge, après la retraite anticipée de Paul pour cause de cirrhose. Cette nouvelle collaboration dura trois ans. Ils s’appréciaient comme collègue, les mêmes principes au sujet des pourboires les avaient soudés dès le début. Quand deux personnes doivent passer huit heures ensemble tous les jours de la semaine, il est primordial qu’elles s’entendent sur l’essentiel, et c’est ce qui se passait, ils buvaient leurs pourboires. Comme un couple, le sexe en moins, la confiance en plus, « une équipe du tonnerre », voilà comme ils se voyaient tous deux.

Aussi Lucien ne comprit pas que son ami disparaisse du jour au lendemain, ne recevant comme explication et seulement un mois plus tard, une simple carte postale de Tanger au Maroc ; quelques mots au verso annonçant un désir fulgurant de « découvrir l’Afrique ».

Un mois après cette séparation non désirée, il formait un débutant. Un intellectuel diplômé qui passait son temps à lire quand il ne prenait pas le volant et qui ne buvait pas d’alcool dans la journée. L’horreur pour Lucien qui déprimait en continu ; il pensait souvent à Serge, dont il avait collé la carte postale sur le tableau de bord et dont il espérait le retour tous les matins au réveil.

***

Il posa l’appareil sur le siège passager de la fourgonnette garée devant le dépôt, rabaissa le rideau et se mit au volant. Il sangla le frigo avec la ceinture de sécurité afin qu’un choc ou un freinage violent ne le projette à travers le pare-brise — ce qui aurait créé des complications supplémentaires dont il pouvait se passer. Il aimait bien son travail, il alluma une cigarette, monta le son de la radio et prit place dans la circulation.

Le métier de livreur électroménager possède au moins un aspect intéressant, le bon accueil que vous réserve le client. Un homme porte un objet lourd et volumineux à votre place, on l’attend avec impatience et, joie, il en explique le fonctionnement.

Quel autre métier permet-il pareil comportement chez des gens qui d’ordinaire ne vous regarderaient même pas, peut-être docteur ? Mais, faut étudier plus longtemps.

Certains clients offrent à boire, à manger, vous racontent leur vie, la vivent devant vous. Tous sont avides des éclaircissements que vous leur donnez sur l’utilisation du matériel livré. Non, Lucien ne connaissait pas d’autre boulot permettant ces manifestations de sympathie et il le faisait savoir dès qu’il en avait l’occasion.

Une journée de livraison ne ressemblant jamais à celle de la veille, Lucien avait toujours matière à faire rire en compagnie et il n’était pas lié par le secret professionnel.

Il citait souvent ce couple à l’apparence fortunée à qui il avait livré un grand écran, l’homme en robe de chambre avait renversé son verre de Bourbon sur la tête de sa femme afin de la dessaouler ; pour se venger, elle lui avait asséné un coup de cendrier sur le crâne, Lucien était avec Serge ce jour-là et ils avaient dû appeler les pompiers afin qu’ils soignent le blessé.

Dans un autre genre, ils avaient livré un congélateur à une famille qui semblait sortir d’Affreux, sales et méchants. La mère de famille qui les avait reçus se laissait aller, comme on dit, ses cheveux étaient si gras qu’ils semblaient tous vouloir n’en faire qu’un.

Elle les avait guidés dans la cuisine, dans le coin où elle désirait installer l’appareil. Sur la table en formica, sous les mouches, il y avait des kilos de viande fraîche empilés les uns sur les autres. Les morceaux étaient variés, des abats, du filet et d’autres, du sang s’en écoulait lentement et rejoignait le sol carrelé par les quatre pieds.

Elle expliqua que son mari travaillait depuis une semaine à l’abattoir et qu’il rentrait du boulot avec des morceaux d’animaux, le frigo en était rempli. Cinq ou six gamins débraillés se déplaçaient dans ce décor et Lucien avait été tout heureux, au moment de quitter l’endroit, de ne pas être né dans une telle misère.

***

Ce n’était pas le même type de quartier où il se rendait ce samedi, 60 euros ! Un tel pourliche pour une si petite course le prouvait. Il était neuf heures trente quand il coupa le moteur. L’immeuble était cossu, la cage d’escalier sentait la cire, propre, mais pas trop luxueux.

L’ascenseur était une véritable antiquité, entourée d’une grille comme pour le protéger du vol. Il stoppa au troisième. Le mini-frigo sous le bras, Lucien tendit l’index vers le bouton cuivré de la sonnette sous laquelle le nom du client apparaissait. La porte s’ouvrit lorsque l’espace entre le bouton et son doigt avoisina les cinq millimètres. Visiblement, il était attendu, avec une impatience certaine.

« On vous attendait ! » dit l’homme qui trois secondes plus tôt avait l’œil collé sur celui de sa porte. Il n’était pas très grand, un peu rond, la cinquantaine, il avait le cheveu rare et une moustache fine comme un sourcil, il laissa le passage à Lucien et repoussa la porte derrière lui.

L’appartement était constitué d’une minuscule entrée et d’une pièce de cinquante mètres carré de surface. Aucune porte n’apparaissait sur les autres cloisons, seulement deux fenêtres donnant sur le boulevard. Une table basse, un divan et deux fauteuils essayaient de remplir l’espace.

Une femme de la même génération que l’homme et une jeune fille brune, à qui Lucien donna vingt-cinq ans d’âge, occupaient le divan. Avant qu’un des quatre n’ouvre la bouche, un son bizarre se glissa dans leurs oreilles, une lamentation lugubre semblant sortie d’une canalisation, un son non racontable, venant d’autres étages.

Lucien regarda les trois autres, qui semblaient avoir oublié sa présence, ils se regardaient avec un air étrange, un peu d’inquiétude. Une minute de plus et l’homme l’invita à s’asseoir sur l’un des fauteuils, afin de boire un café que Lucien ne refusa pas.

Le livreur, dont les yeux de professionnel avaient déjà fait et refait le tour de la pièce, se demandait à quel endroit ils allaient installer le frigo.

Les quatre murs étaient tapissés, du plafond jusqu’à un mètre du parquet, de papier à rayures de couleur saumon clair ; une baguette de trois centimètres de large, au ton plus foncé, faisait le tour de la pièce à cette hauteur, arrêtant proprement la tapisserie. De cette frontière jusqu’à la plinthe, le mur était laqué dans l’orange tendance melon foncé.

Deux reproductions de paysage campagnard, un dessin d’enfant représentant un chien blanc et un portrait de Brigitte Bardot (époque amie de bêtes) étaient accrochés solidement — une vis à chaque coin des cadres — à leur paroi respective. Il n’avait jamais vu de telle fixation jusque-là, pour des tableaux.

Deux reproductions de paysage campagnard, un dessin d’enfant représentant un chien blanc et un portrait de Brigitte Bardot (époque amie de bêtes) étaient accrochés solidement — une vis à chaque coin des cadres — à leur paroi respective. Il n’avait jamais vu de telle fixation jusque-là, pour des tableaux.

La femme, à partir du divan, tendit le bras droit, déplia son auriculaire et utilisa l’extrémité de ce doigt afin d’appuyer sur la baguette. Sur une longueur de cinq centimètres exactement le bout de bois s’enfonça d’un centimètre de profondeur. Un bouton-poussoir habilement dissimulé dans le décor.

Une partie de la paroi glissa vers le sol, découvrant un bloc-cuisine accouplé à une plaque chauffante type vitrocéramique. La femme mit en marche la cafetière électrique posée dans une niche à gauche des plaques. D’un rangement situé au-dessus de l’évier, elle sortit trois tasses et une sucrière qu’elle posa sur la table basse.

Lucien essayait de repérer d’autres endroits où la baguette aurait pris, à force d’emploi, une apparence usagée ; il en trouva un entre les deux fenêtres, qui avait l’air d’avoir beaucoup servi, plus sombre.

L’homme avait ôté l’emballage du mini-frigo. Le temps, que mit l’eau à irriguer le café moulu, lui suffit pour installer l’engin à la place prévue, derrière une porte peinte en trompe-l’œil, à droite du compartiment évier. Devant l’étonnement du livreur, l’homme se lança dans des explications qu’il avait déjà dû donner à toutes les personnes qui étaient passées dans ses fauteuils.

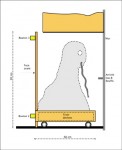

C’était un électronicien à la retraite, un ancien militaire. C’est lui qui avait «combiné tout ça», ces quatre murs vides cachaient tout un tas d’arrangements avec l’espace habitable. Au fur et à mesure qu’il appuyait à des endroits différents de la baguette, des tiroirs, des rangements, des éléments sur roulettes, semblables à ceux que l’on trouve dans les cuisines, sortaient des cloisons.

La pièce se transformant simultanément en salon, en salle à manger, puis en deux chambres séparées par un paravent, lui aussi issu du mur. Les lits se rabattaient dans les murs, avec leurs tables de nuit sur lesquelles quatre lampes de chevet identiques avaient été vissées… comme les tableaux. Un W-C et une cabine de douche obéissaient aussi à la commande d’un doigt, c’était un appartement de contorsionniste. Mais l’homme n’avait pas appuyé sur la baguette, entre les fenêtres.

Pourquoi ne pas avoir choisi un appartement plus spacieux ? C’était la question que Lucien était censé devoir poser, il le fit d’ailleurs, mais intérieurement, en aparté ; c’était aussi celle à laquelle la femme, qui prit le relais de la discussion, désirait répondre.

L’homme servit le café, Lucien le désira sans sucre, dans l’espoir que l’amertume lui procure un coup de fouet. Les séquelles de sa nuit alcoolisée se manifestaient par l’émergence d’une grosse lassitude physique. Mais le noir liquide était trop amer et il dut le sucrer.

La dame lui expliqua qu’elle était très attachée à cet appartement, au quartier, elle y était née, sa mère aussi, sa grand-mère avait fait de même et sa fille aussi. C’étaient les hommes qui avaient fui ce foyer ; son mari, c’était différent, il avait rendu vivable cet endroit, il l’avait comprise.

De toute façon, les moyens financiers du couple ne leur permettaient pas d’investir dans un appartement plus spacieux. Il y avait aussi les études en médecine de leur fille à financer, ils avaient donc opté pour cette solution, une question d’habitude et d’aptitude à épouser raisonnablement la situation, pas plus.

Lucien acquiesçait, tout en suivant du regard le mari qui terminait sa démonstration, comme un vendeur zélé. La pièce avait repris sa forme salon initiale, l’homme vint se déposer dans le second fauteuil. Lucien finissait son café.

— Il contient beaucoup de robusta ! Ça explique son amertume, dit la jeune femme.

Il n’enviait pas ces gens, mais le système était astucieux et tout avait l’air de bien fonctionner, sans doute un très bon électronicien.

La discussion partit alors un peu dans tous les sens, la météo, le froid, le tiède, les champignons à Paris ? Oui dans les caves, mais tous les parisiens n’ont pas une cave à cultiver. Et puis ce métier de livreur qui permet de faire tant de rencontres originales. « Des rencontres originales... », répéta la fille, comme si c’était la première fois qu’elle entendait ces mots à la suite.

Ensuite, il y eut de plus en plus de temps morts entre les sujets de conversation, entre les phrases, les mots ; Lucien, en bon professionnel, devina atteint le moment opportun de mettre les voiles.

Juste à l’instant où il envisageait de s’extraire de la torpeur dans laquelle, il le constata alors, il baignait depuis l’absorption de son café, le même son lugubre qui avait accompagné son arrivée se fit entendre. Cette fois, ça ressemblait à un grognement étouffé, une plainte plus qu’à une agression, un truc toujours pas humain.

Lucien ressentit alors un malaise physique, tout tournait autour de lui, heureusement il était assis, la fatigue, l’ambiance, le café, tout lui pesait.

L’électronicien se leva prestement et se rendit entre les deux fenêtres, il appuya son pouce sur le seul endroit de la baguette que Lucien avait réussi à repérer. Un rangement à la face laquée orange-melon émergea du mur.

L’homme paraissait tout excité, disant à l’adresse des deux femmes :

— Vous avez entendu ? Vous avez entendu ? Deux fois en dix minutes, c’est incroyable, lui qui se taisait depuis des mois !

De qui parlait-il, de quoi parlait cet homme, pouvait-on parler ainsi d’un rangement, fut-il d’une hauteur d’un mètre environ et posé sur quatre roulettes ? L’homme ne parlait pas à un meuble, mais à son occupant, il demanda à sa fille de promener le caisson dans le salon.

(à suivre)

Lucien avait déjà vu des statues de chien, peintes de couleurs vives, enduites d’un vernis brillant et avec un trou au milieu du crâne, pour y déposer les parapluies. Il en avait déjà vu chez des clients, dans des bistrots, mais jamais de ce genre, tout en plâtre, avec un tube en plastique transparent, d’un diamètre de quinze millimètres, qui sortait de la bouche et pendait dans le vide, sur vingt centimètres environ.

Lucien avait déjà vu des statues de chien, peintes de couleurs vives, enduites d’un vernis brillant et avec un trou au milieu du crâne, pour y déposer les parapluies. Il en avait déjà vu chez des clients, dans des bistrots, mais jamais de ce genre, tout en plâtre, avec un tube en plastique transparent, d’un diamètre de quinze millimètres, qui sortait de la bouche et pendait dans le vide, sur vingt centimètres environ.

Deux reproductions de paysage campagnard, un dessin d’enfant représentant un chien blanc et un portrait de Brigitte Bardot (époque amie de bêtes) étaient accrochés solidement — une vis à chaque coin des cadres — à leur paroi respective. Il n’avait jamais vu de telle fixation jusque-là, pour des tableaux.

Deux reproductions de paysage campagnard, un dessin d’enfant représentant un chien blanc et un portrait de Brigitte Bardot (époque amie de bêtes) étaient accrochés solidement — une vis à chaque coin des cadres — à leur paroi respective. Il n’avait jamais vu de telle fixation jusque-là, pour des tableaux.